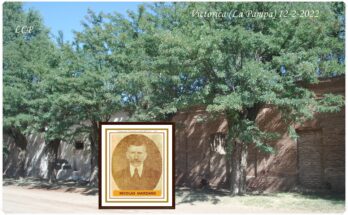

La familia Cesanelli-Paz se formó en Victorica a principios del siglo XX. Estuvo integrada por el italiano Luigi Cesanelli quien llegó a la entonces Pampa Central a fines del año 1908. Era de oficio constructor, al que se dedicó toda su vida laboral activa.

Se casó con Jacinta Paz, la hija única de doña Juana Paz, una de las mujeres fortineras que había arribado a Victorica cuando las tropas estaban instalando el Fortín.

De esa familia mestiza, de una criolla y un inmigrante italiano, nacieron cuatro hijas. La primera fue Trinidad nuestra madre, la segunda fue Selva, la tercera fue Rosa y la última María Luisa, conocida en el pueblo natal por el apodo “Yiya”.

Trinidad se casó con Marcial Roldán y siempre se dedicó al trabajo dentro del hogar pues fuimos seis hermanos, familia numerosa. En cambio la primera que salió a trabajar fuera del hogar, cuando aún era soltera, fue Selva, que lo hizo en la sastrería del italiano Francisco Garzaniti. Ella después se casó con Luis Anselmo Spadini, un descendiente de italiano que había llegado al pueblo desde General Pico de quienes descienden dos hijas.

Selva trabajaba y Yiya aprendía junto a su madre los secretos de la cocina criolla y de la cocina italiana. Rosita la más alegre, era la que al mal tiempo ella le “ponía buena cara”. Le gustaba disfrutar de sus amigas y cuando venían las “Romerías” o los carnavales se preparaban para participar de los corsos con las hermanas Alarcón y otras de la vecindad.

Rosa se convirtió en madre de un niño al que bautizó con el nombre de Carlos Alberto, del que fue madrina su hermana Trinidad y padrino el esposo de Selva “Tito” Spadini. El niño fue la alegría de la abuela y sus tías, sobre todo de “Yiya” quien lo cuidó dado que Rosa comenzó a trabajar.

El Doctor Seoane seleccionó -el año 1950- a un grupo de jóvenes de Victorica para comenzar a trabajar en el Hospital “Luisa Pedemonte de Pistarini”, entre las cuales estuvo Rosita. Ella fue el bálsamo de muchos enfermos que llegaron y pasaron por esos años. Sabía como levantarle el ánimo a quienes estaban en un trance a veces difícil, les contaba anécdotas y se reía junto con ellos.

Utilizaba con la picardía innata que tenía, todos los recursos de lo que actualmente la moderna medicina utiliza en el campo de las terapias alternativas. Porque mezclaba lo que recordaba de su abuelita, lo que su propia madre había utilizado con ellas cuando estaban enfermas y lo que en algunas conversaciones a la hora del almuerzo o de la cena alguna vez comentó su padre sobre sus propias enfermedades y las de su familia.

Pero eso sí, tenía sumo cuidado de que no se enteraran los médicos, dado que ellos eran estrictos en los diagnósticos y sobre todo de los medicamentos que había que suministrar a los pacientes en los horarios prescriptos y bajo las condiciones estipuladas en sus recetas. El agregar esa dosis de humor que le hacía disfrutar a los pacientes, corría por cuenta exclusiva de Rosa. La recuerdo con su delantal y su cofia blanca impecable y con sus zapatillas blancas y medias blancas. Era el signo de pureza de las enfermeras, que tenían a veces que extraer sangre o participar en intervenciones quirúrgicas.

Ella tenía una mano suave, había adquirido con la experiencia de pocos años, una habilidad especial para hacerle perder el temor ante una persona que nunca se había puesto una inyección o que nunca le habían sacado sangre. Le hablaba, le conversaba para que el paciente se distendiera y cuando menos lo pensaba ya tenía la aguja dentro de la vena o del muslo para la aplicación respectiva.

Después Rosita tuvo una hija a la que bautizó con el nombre de Silvia Graciela, quien la acompañó durante toda su vida, que fue larga. Después que se jubiló, Rosa a veces solía socorrer a familiares o amigos de la vecindad que recurrían a ella. Porque ya la conocían y la estimaban, sobre todo les agradaba su forma de ser. Eso pasaba con nosotros que teníamos la casa de familia en la misma manzana o con los Spadini que vivían a una cuadra.

Yo era uno de sus pacientes, por ella le perdí el miedo a las inyecciones y el temor a ver sangre en humanos, me atendió hasta fines de la década de 1970. Siempre la recuerdo con su caja metálica entre sus manos donde llevaba todo el equipo con la jeringa de acero inoxidable que desinfectaba rigurosamente antes de hacer la aplicación. Y su equipo para medir la presión arterial.

Vaya en este Día de la Enfermera este recuerdo familiar a todas las enfermeras que se desempañaron junto a ella y a las que actualmente se desempeñan en esta noble profesión, más que necesaria en estos momentos de pandemia que estamos atravesando.

Dejo mi agradecimiento a Leandra Navarro de Bargiano que estuvo presente en mi intervención de amigdalitis cuando era niño y a las enfermeras de mediados de 1970 que asistían al equipo de los doctores Ojeda y Gaete. Asimismo a la enfermera Simona que atendía en el consultorio del Dr. Juan C. de la Torre.