Doña V

Las plantas autóctonas de la región como la jarilla, el piquillín y otras, eran las que permitían extraer de sus raíces, tallos y hojas los colores para teñir. A ellos se agregaban el uso de las anilinas industriales, que podían conseguirse por trueque o que compraban a los vendedores ambulantes cuando llegaban por el rancho.

Su arte textil es el testimonio de las culturas originarias que integran nuestra pampeanidad. En ella se mantuvieron las técnicas ancestrales mapuches, con las modificaciones acordes al contacto con otras etnias. Desde su lugar de residencia, al oeste de la Colonia Emilio Mitre, y a través de sus trabajos supo difundir los modos de vida de “los antiguos” y transmitirlos a las nuevas generaciones, en recreación permanente.

Por su fructífera trayectoria en esta valiosa creación del arte indígena, además de recibir importantes premios, en el orden provincial y nacional, el Gobierno de la Provincia de La Pampa la distinguió concediéndole el Premio Testimonio el año 1997, en la disciplina Folklore y Artesanías.

Falleció en Victorica, donde estaba viviendo desde hacía un tiempo, el 1º de abril de 1999. Su hija Guillermina y nieta prosiguen con su oficio.

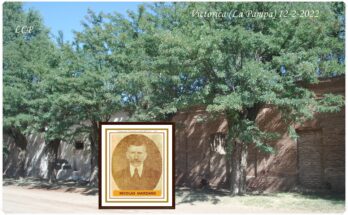

En la imagen de la foto tomada por el fotógrafo Julio Freytes, se la observa a Guillermina sentada al costado de un rancho de chorizo como el que habitó con su madre en el campo, con su huso de hilar

Doña Veneranda era la madre de Guillermina Cabral quien hace más de cuarenta y ocho años que vive en Victorica. Al comienzo, Guillermina trabajó en casas de familia. Tenía dieciocho años cuando dejó el rancho de su madre allá en la costa del Salado cerca de los pagos de Santa Isabel.

Traía en sus genes, en su retina, en sus ojos y en su memoria todo lo que había aprendido desde niña al lado de su benemérita madre. Por eso fue que después de llegar del trabajo a su casa, tejía un par de horas sobre el telar horizontal.

Todo lo relacionado con los textiles de los pueblos originarios se ha transmitido de generación en generación en forma oral. En el norte argentino y chileno se utilizaron al comienzo el pelo de los camélidos, pero luego de la llegada de los españoles y la introducción de la cabra y las ovejas los pueblos originarios de américa del sur, sobre todo en la Pampa y la Patagonia, comenzaron a utilizar la lana de estos animales que era más larga.

El gobierno argentino llevó adelante la ocupación de todo el territorio pampeano en donde estaban instaladas las tribus de los pueblos originarios por dos razones: 1) por el proyecto de la expansión del capitalismo dentro del esquema de la división internacional del trabajo y 2) por el temor a que los chilenos se quedasen con toda la Patagonia.

Terminada la denominada “Conquista del desierto” se crea la Gobernación de la Patagonia desde 1878, en cuya jurisdicción estará integrado todo el territorio de la actual provincia de La Pampa. En 1884 al dictarse la ley 1532 de administración de los Territorios Nacionales se crea la Gobernación de la Pampa Central.

El primer pueblo fundado el año 1882 fue Victorica, donde actualmente vive Guillermina. Cuando su madre nació lo hizo en un rancho situado en un campo cercano al pueblo Santa Isabel que había sido fundado el año 1904. Como los terratenientes de la provincia de Buenos Aires necesitaban criar vacunos para exportar carne, empujan a los ovejeros hacia la Pampa Central y la Patagonia. Es por eso que una de las que más ovejas tendrá en su campo en esa zona será la Estancia “Ventrenco” de propiedad de Northern Camps Limitada, en los alrededores de Santa Isabel y la zona del Salado.

Todo esto lo habrá vivido o se lo habrá escuchado contar a sus mayores cuando niña, en el rancho doña Rosario Peralta la abuela de Guillermina, que vivió en la tierra por la que supo andar el Cacique Llanquetruz, el lonko ranquelino.

Entre los años 1906/7 Miguel Ángel Cárcano y sus padres visitan al Coronel Lucio V. Mansilla en su residencia de París, en esa ocasión Mansilla le dice a su mujer que le alcance el poncho pampa que le regaló su compadre el cacique Mariano Rosas cuando lo visitó en Leuvuco. Lamentablemente y a pesar de haber estado debidamente envuelto, el poncho había sido atacado por las polillas. Al ver eso Mansilla no pudo contener su llanto, era el único recuerdo que le quedaba de aquella hazaña. El poncho había sido tejido por una de las mujeres de Mariano, tejido con lana de oveja y teñido con las plantas de los alrededores de la laguna donde tenía Mariano su toldería.

Ahora los ponchos que teje Guillermina y que vienen obteniendo premios en la Sociedad Rural de Palermo en Buenos Aires, son adquiridos por estancieros que disfrutan agregando a sus pilchas criollas con las que desfilan, estas genuinas obras de arte indígena.

solicito a usted acompañar a estos que promocionanla cultura aborigen el cual soy parte .vivo en VICTORICA CALLE 26 N 917 TEL 02954-15-547808.